こんにちは、二ツ島です。

皆さん、じゃんけんはご存知かと思います。

グーを石、チョキをハサミ、パーを紙と見立てる勝負ですね。

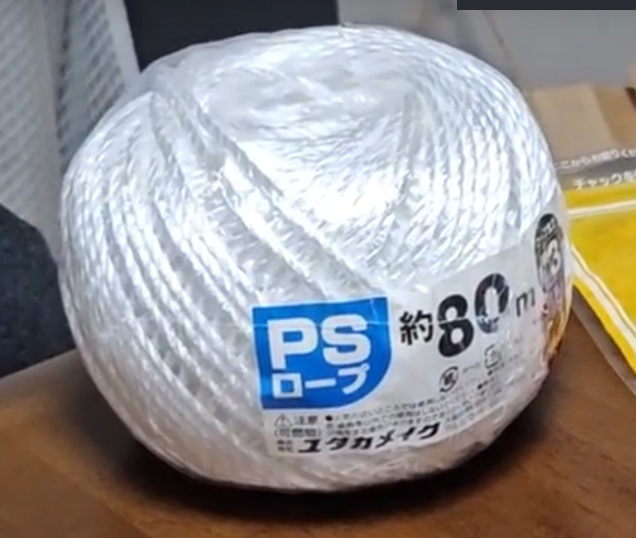

じゃあこれはグーチョキパーで言うと何だと思いますか?

形状が最も近いのは石ころ、つまりグーでしょうか。

しかしグーの示す石とは様々な鉱物の凝集であって、ヒモをグルグル巻きにしたこれは果たして該当するのでしょうか。

あるいはビニールひもとは雑誌など紙を束ねる用途が主です。

紙に強い、パーに強いチョキでしょうか。

しかし一方、パーがグーに勝つ方法とは”包む”ことでした。

紙を”束ねる”という行為は言い換えれば”包囲”、本質的にはパーが最も近いのではないでしょうか。

いやしかし、現にこのビニールひもは丸っこい訳です。

単にほどけた長いヒモではなくグルグル巻きだという点を無視してパーと断じるのは強引な考えとは言えないでしょうか。やはりグーなのか?

……とまあ様々な解釈がキリなくあげられます。

以上を踏まえて、僕はビニールひもはパーだと一旦思いました。

これが、じゃんけん解釈です。

石ころ/ハサミ/紙という物質を捨象しグー/チョキ/パーという手を得たじゃんけんの逆をたどり、様々な物のグーチョキパー性を考え、最後は一つの手と判別する訳です。

そして、解釈を使って2人で殴り合うバトルがマテリアルじゃんけんです。

より詳しく言うと

2人がマテリアルを出す

↓

審判が暫定のじゃんけん解釈を発表する

↓

3分間、2人で議論する

↓

審判が議論を踏まえてお互いのマテリアルを判定し、勝負が決まる

といった流れになります。要はじゃんけんディベートです。

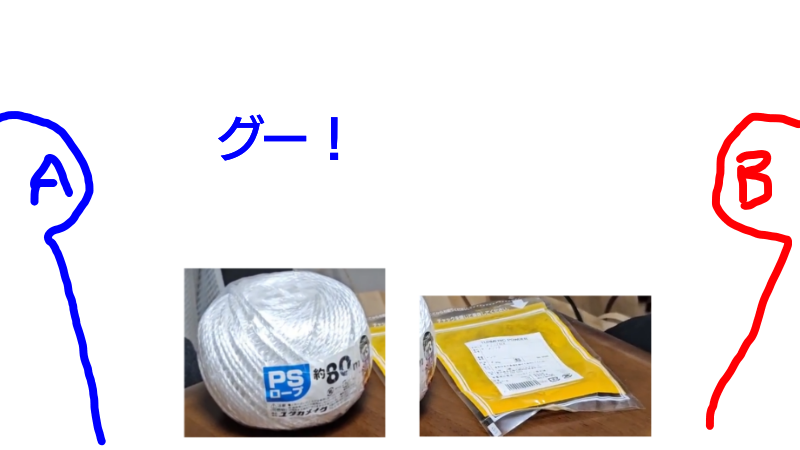

実際にやるとこんな感じです。

そして先日、名大祭のエクストラステージでこの競技をやったのですが……

「パー!パーですこれ!」

「やチョキ!こっちチョキでそっちパー!!!」

「これがチョキでこれがパー!!!」

「はい終了で~す」(3分経過)

という一幕があったぐらいには盛り上がりました。

みんな議論に熱が入ってます。レスバって根源的に楽しい事なのかもしれません。

真面目に考えると、マテリアルじゃんけんは話す内容がしょうもなさすぎるので、プレイヤーは絶対安全な状態でお互いを殴ることができます。

一般的なディベートの議題が重すぎる分、このぐらいが純粋に勝敗だけに集中できるのかもしれません。

さて、こうやって何試合か見たり遊んだりすると、当然の疑問として

マテリアルじゃんけんってどうやったら勝てるの?

と思ってしまいます。

そこで今回はマテリアルじゃんけんの勝ち方について考えてみましょう。

マテリアルじゃんけん、難しすぎる

最初に言うと、マテじゃんは勝つために何をすればいいのか非常に分かりづらいゲームです。

なぜなら自分が今勝ち負けどっちに向かっているのか分かりづらいからです。

根本的な原因は議論の優劣と勝ち負けのねじれにあります。

例えばビニールひも対ターメリックの勝負になったとしましょう。

(分かりやすさのため、じゃんけん解釈が正しいかは無視して議論の流れだけを考えます。)

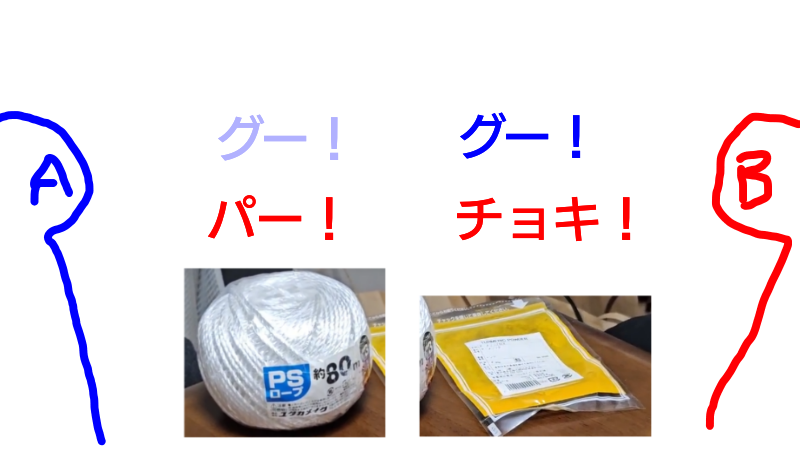

先にAがビニールひもはグーだと主張しました。

ここでBは

Aの「グー」という主張は「グー/チョキ」の構図に持ち込む作戦

と考え、対抗してパーを主張したとします。パーはチョキに負けますからね。

そしてBの目論見が見事成功し、パーが優勢になりました。

そのまま勝負を決めようと、Bがターメリックはチョキだと主張します。

一方Aは「ひも=パー」の現実を受け入れて予定を変更。ターメリックはグーだと主張します。

判定の時間です。

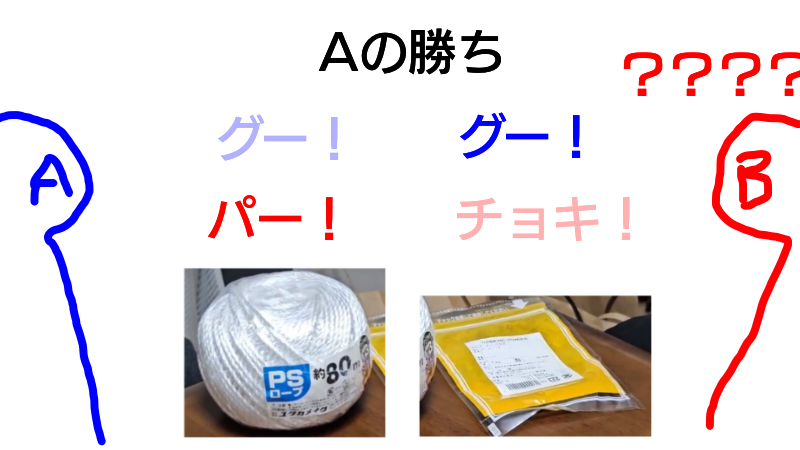

審判はビニールひもがパー、ターメリックはグーだと判定しました。

議論は1勝1敗ですが、Aの勝ちです。

……ついてこれましたか?

僕はこの流れを考えるだけでも混乱しすぎて間違った画像を3枚作ってしまいました。

先ほどの「議論の優劣と勝ち負けのねじれ」とはこの1勝1敗で負けるという状況が存在することです。

さらに、例では1回目の議論の優劣が本人たちにもハッキリした構図でしたが、実際にはハッキリしない場合も多く、審判の判定次第になることもあります。

勝敗の付き方がとてもややこしいですね。

ややこしさの原因は「じゃんけん」に尽きます。

単に肯定派と否定派に分かれて殴り合うだけの一般的なディベートと違って、自分がどの手を肯定/否定すれば良いのか決まっていません。

そのため、自分が今行っている議論で勝ち負けどちらに向かってるのか形勢判断が難しいのです。

議論の優勢を勝利へ直結させるためには、どういう手形へ誘導して勝つかという「じゃんけん」のプラン立てが必要になるでしょう。

ただ、もちろん議論に2回勝てば問答無用で勝ちなのでやはり「ディベート」も重要です。

マテリアルじゃんけんで勝つするためには、この二大要素「じゃんけん」と「ディベート」について考える必要がありそうです。

ディベートの攻略

「じゃんけん」はなんか難しそうなので後回しにして、まず「ディベート」について考えてみます。

「ディベートに勝つ」とは議論に勝って自分の主張する手を通すことで、普通のディベートと同じく説得力のある根拠が必要です。

また、自分のマテリアルは前もって根拠を考えれば良いですが、相手が何を出しても適当な主張で対抗できるよう幅広く対応する必要があります。

そのためにはグーチョキパーを導く性質を一通り把握するのが手っ取り早いです。

グーを導く性質

一次性質

・硬い

・鉱物

・自然に存在する

・塊、凝集

二次性質

・チョキに勝ち、パーに負ける

・破壊耐性、不変

(一次性質、二次性質は後で説明します。)

グーは石なので、無骨さや自然さといった直感的な要素と紐づけられそうです。

もちろん材質が石や鉱物であればそのままグーへ導けます。

一方で「根拠が直感的すぎる」というのはかえって弱点になり得るポイントで、「確かに直感的にはそうだけど本質的に考えれば○○だからこれは(チョキ/パー)で……」というのが定番の反論です。

見た目が丸いから石、というのは安直に見えすぎてしまいます。特に審判が逆張りに偏った思考の場合は判定負けのリスクが大きいです。

ここで重要なのが根拠の唯一性です。

印象の無骨さ・自然さが説得力として弱いのは、それが物として比較的普遍な性質だからです。(それでグーなら全部グーじゃん理論)

根拠となるマテリアルの特徴にはある程度独自性が求められるということです。

よって注目したいのはグーだけの持つ本質的な情報で、それは「凝集した塊」だということです。

もしマテリアルが卵だったら「生命が凝集している」と言えば意味的にグーを導くことができます。

また、手の関係性も唯一性の高い情報と言えます。

グーはチョキに勝つ手なので、チョキ性の高いマテリアルに勝てそうなマテリアルはグー性が高いと説明できます。

この時勝つ方法も重要で、グーの場合は「ハサミが石を切れない」故に勝つとされています。

よって、破壊されないことを根拠とした方が説得力が増すでしょう。

さらに、この”勝ち方”からじゃんけんのストーリーでは石が破壊できない物、不変なものとして扱われることが分かります。

このように手同士の関係性から見出される性質を二次性質、逆に手から直接見出される性質を一次性質と呼んでいます。

チョキを導く性質

一次性質

・道具、器用

・鋭利、切る

・二つの等価な物の組み合わせ、交差

・入力部と作用部をもち、その境界がある(二色)

二次性質

・パーに勝ち、グーに負ける

・破壊、不可逆な変質を与える

チョキは3つの中で唯一の道具です。器用なイメージと紐づけられます。

道具の中でも刃物で、しかも二つの同じ刃が重なっている形状で特徴的です。

二つのマテリアルの接合として考えるなら、入力部(持ち手)と作用部(刃)が繋がっているという見方もできます。

私はここから発展して、持ち手のラバー部分と刃の金属部分の境界が明確である点も唯一の特徴だと個人的に考えています。

もちろんハサミとは必ずしもそうではなく、全体が金属製の物もあります。

しかしグーチョキパーが象徴している石/ハサミ/紙とは、それが世界でどう存在するかに依るのでなく、人々がどう想像するかに依るのではないかと考えています。(じゃんけんイデア論)

そのためじゃんけん世界におけるハサミとは、多くの人が第一に想像するラバー部分のある方ではないかと思っています。今後要検討ですが……

よってマテリアルの境界が強調されていること、さらに飛躍してツートンカラーであることはチョキの唯一持つ要素ではないかと思います。

実際、上のラバーハサミと下の金属ハサミを比較すると、下のハサミにはほんのわずかですが相対的なグー性/パー性があるように見えるのではないでしょうか。*1

もちろんこれを根拠に使うと、審判が日ごろ使っているハサミによっては負け筋になることは注意が必要です。

審判の机やカバンをチェックしてから使いましょう。

二次性質はとにかく破壊です。破壊出来たら勝ち、出来ないなら負けの単純な手です。

切ることはハサミの用途なので、道具として役割を果たせるかどうかと言い換えることもできます。

また、二つの刃が作用することによる変質、という点を重視する見方もあります。

例えば、石臼は単純に考えればグーですが、二つの石が作用して何かを破砕するのはかなりチョキ性の高いところです。

パーを導く性質

一次性質

・平面、広がりを持つ

・均質な材料

・白い

・五方向に伸びている

二次性質

・グーに勝ち、チョキに負ける

・包囲、マテリアルの上書き

・破壊されやすい

パー最大の特徴はペラペラなことです。

他には加工品でありながらチョキのような道具では無く、グー以上に均質な素材、と唯一の要素はいろいろ持っていますが、どれも分かりやすく無いので使いづらいです。

じゃんけんイデア論を採用する場合、グーを均質とする考え方もある(むしろ直観的には石は素朴でフラットな印象がある*2)ためそこを突破する必要も出てきます。

その点平面的である事はこの上なく分かりやすいので、できればこれに頼りたい所です。

また単に簡単なだけではなく、パーの平面性はじゃんけんのストーリー上重要な事です。

というのもパーがグーに勝つ所以は「紙が石を包むことができる」ことでした。

この包囲を可能とするのはパーの平面的な形状に他ならないため、ペラペラなことはパーの本質的な情報と言えるのです。

しかしこれだけでは立体的な物をパーと言いたいときに困ってしまうので、手の関係性に注目しましょう。

先に触れたように、パーは包囲で勝利する手でした。

この設定はチョキとパー、グーとチョキの破壊/非破壊で決まる勝敗と比べて直感的ではありません。

なぜパーだけこれで勝ったことになっているのか。

それはグーが見えなくなり、実質的に消えているからではないでしょうか。

これを言いかえると、パーの勝利とは「マテリアルの上書き」や「メタ的な妨害」と解釈できそうです。

よって例えばペンキは壁を塗りつぶして隠すので、かなりパー性を持っていると言えます。

あるいは、ポリゴンはメタ的な介入(パー)に存在を消されているのでグーです。

さらに細かいですが、パーの手の形から5方向へ伸びている形状もパー性があると言えます。

これのせいで将棋の銀将は「駒(小さい木のかけら)」と見ればグー、「将棋の戦術上器用な役割を持つ」と見ればチョキ、「5方向に動く」と見ればパーというややこしいマテリアルになっています。

ざっとこんなところでしょうか。

重要なのは直接石やハサミや紙の要素を考えるだけでなく、手の関係性まで考慮して手札を増やすことです。

じゃんけんのストーリーに裏打ちされた情報はより本質的で説得力がありますからね。

そしてこれは実践での感覚になりますが、グーは一次性質寄り、パーは二次性質寄りの説明が多くなる気がします。

グーは直感や実在から見出されやすく、パーは意味内容から見出されやすいという傾向があるのかもしれません。

じゃんけんの攻略

一通りじゃんけん解釈に使える要素を説明したところで、「じゃんけん」の攻略について考えてみます。

マテリアルじゃんけんの「じゃんけん」とは、単に議論に勝っただけでは勝てないマテじゃんにおいて、自分が勝つことのできる手同士の構図へ誘導することでした。

この「じゃんけん」パートは大きく二つに分けて考えられて、それは「提出」と「解釈の後出し」です。

「提出」はそのままの意味で、自分と相手が選んだマテリアルを「じゃんけんぽん!」の合図で出すことです。

「解釈の後出し」は、議論パートで「自分はこっちはグーだと思います」というように自分のじゃんけん解釈を発表することです。

あえて「後出し」と表現するのはこの相手のマテリアルを見てから自分が勝てると思う解釈を発表するという構図が後出しじゃんけんと似ているからです。

これこそがマテリアルじゃんけんの面白さを大きく担保する部分だと思います。

マテじゃんでは手をマテリアルへ代理させることによってお互いが同時にかつ制限のある状態で後出しじゃんけんを行うことになっていて、これが遮二無二難しいんだと思います。

さらに「解釈の後出し」は議論の流れの中で折を見て行っていく物なので単純化して考えることも難しく、実践的な経験値が必要な要素ということで、

今回は考察を諦めます。

せっかく後回しにしたのに!?

そこで「提出」について考えてみます。

何を提出するかはマテじゃんで唯一自分で制御できる部分なので重要です。

どのようなマテリアルを出すと勝ちやすいのでしょうか。

これは多くのボードゲーム等で語られるメタゲームの攻略と似ています。

メタゲームとは大雑把に言うと、強力な戦略の傾向や流行を利用したゲーム外の駆け引きです。

じゃんけんで例えるなら「グーを出す人が多い大会はパーを出すと勝ちやすい」「それも読んで強い人同士ではあえてチョキを出すと勝ちやすい」というように、流行とそれを上回ろうという動きが繰り返し起こることによって勝ちやすい手が変わっていく流れが多くのゲームで見られます。

普通のじゃんけんでは手の強さ(ランダムに出した時の勝率)が等価なので駆け引きがあまり起こりませんが、マテリアルじゃんけんはもしかすると強力な手が存在し、それを中心とした戦略の流動性があるのかもしれません。

そこで、まずは「提出」にどんな戦略性があるのか考えてみます。

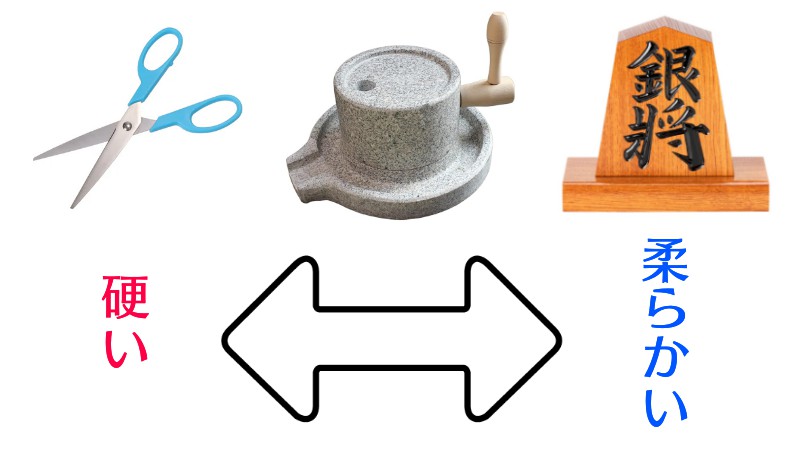

「提出」において戦い方を左右する大きな要素として、マテリアルの硬さがあります。

マテリアルの硬さとは、あるマテリアルに対して可能なじゃんけん解釈がどれだけ柔軟かの程度です。

硬いマテリアルほど手がグーチョキパーのどれか一つに定まり、柔らかいマテリアルほど定まりません。

究極的には、最も硬いマテリアルはグー性/チョキ性/パー性が (100%, 0%, 0%) の組み合わせとなり、最も柔らかいマテリアルは全て 33.3...% となります。

具体例もあげましょう。

最も硬いマテリアルは石/ハサミ/紙です。

これらをグー/チョキ/パー以外で解釈することは限りなく不可能で、ほとんど一意に手が定まります。

それ以外だとシュレッダーなんかもほぼチョキ以外に解釈出来なさそうです。

逆に、先述の銀将はグー/チョキ/パーそれぞれに解釈が可能なため柔らかいマテリアルです。

石臼はグーともチョキとも考えられるが、絶対にパーではないので中間でしょうか。

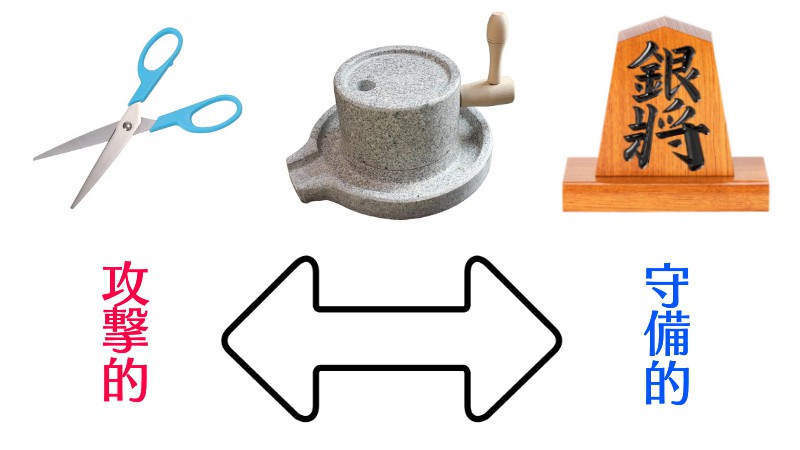

そして硬さをどう選ぶかによって、戦略が攻撃的か守備的かが決まります。

硬いマテリアル、例えばハサミを提出すると自分の手はチョキに確定します。

そのため、プレイヤーは相手の手をパーと主張し、言い負かすことが目標となります。

逆に柔らかい銀将を提出すると、相手のマテリアルを見てから自分が有利な手を主張することができます。

このように争点が自分と相手どちらになるかをマテリアルの硬さによって調整できて、相手のマテリアルで戦う場合を攻撃的、自分のマテリアルで戦う場合を守備的と呼んでいる訳です。

一見して自分のフィールドで戦える柔らかいマテリアルの方が強そうですが、その場合相手のマテリアルに合わせてどんな手を主張するか「解釈の後出し」が難しいため難易度が高いです。

その上柔らかいマテリアルはどうしてもグー性/チョキ性/パー性が低くなるため、主張が弱くなりやすいという脆さがあります。

その点自分の手を固定して純粋な議論で戦える硬いマテリアルは簡単ですが、例えばハサミを提出して相手が万が一石を出したら議論不要で負けるというリスクを背負っています。

よって私は石臼のような中間のマテリアルがバランスが取れていて強いのではないかと考えています。

そこでここからは中間のマテリアルが主流になった場合の戦略を考えます。

中間のマテリアルにはグー/チョキ、チョキ/パー、パー/グーの解釈が可能なものがあります。

ここでグー/チョキとチョキ/パーで戦ったとき、それぞれ50%の確率で手がどちらかに確定すると考えます。

グーはチョキ/パーに対して勝ち/負けで勝率50%です。

チョキはチョキ/パーに対してあいこ/勝ちでこちらも勝率50% ですが、負けなしです。

つまりグー/チョキはチョキ/パーに対して勝率50%で、敗率25%。

グーがチョキに100%勝つことと比べるとささやかですが、確かに有利です。

この関係はもちろんチョキ/パーとパー/グー、パー/グーとグー/チョキの組み合わせにも言えます。

「グー/チョキ→チョキ/パー→パー/グー→グー/チョキ」という弱いグーチョキパーが存在するということです。

ここで重要なのはこれが単なる縛りじゃんけんではなく、マテリアルじゃんけんだということです。

この三すくみの中にマテリアルじゃんけんの戦略上の強弱が存在します。

強弱を決めるファクターは二つあって、数と根拠です。

実際に探すと分かりますが、グー/チョキとチョキ/パーに比べてパー/グーはあまり見つかりません。

これは自然な塊であるグーと人工の平面であるパーが対照的で、両立が出来ない(そのためパー/グーを満たすには二次情報など意味的な要素を満たす必要がある)からだと思われます。

パー/グーに負けるグー/チョキは天敵の数が少ないので有利かもしれません。

しかし、「提出」ではランダムに選んだマテリアルではなく各々が望んだものを提出するので数の大小はあまり関係ない可能性もあります。

より重要になりそうなのが根拠の強さです。

これには先述の「グー性が実在的でパー性が観念的」という性質が関係します。

実戦では実在的な根拠よりも観念的な根拠の方が説得力が強く扱われがちなので、グーよりもチョキ、チョキよりもパーの主張が通りやすい可能性があります。

よって主張を自由に通しやすいチョキ/パーが強いのかもしれません。

そしてチョキ/パーが強いならそれに勝てて天敵も少ないグー/チョキが強く、それが強いならパー/グー、あるいはより硬いマテリアルでグーを出す選択肢も……とメタが回っていくポテンシャルが十分にありそうです。

まだ実戦が少なくて分かってない部分も多いですが、中間の硬さのマテリアルが強く、その中にも強弱があるかも?という結論を一旦出そうと思います。

マテリアルじゃんけん、考えても何も分からない

こんな感じで色々考えてきましたが、結局実戦を踏まえなければ何も分かりません。

そう思っていたら24日(明日!?)マテリアルじゃんけんをやる機会が早速あるので私も参加しようと思います。

ミーティングの中でマテリアルじゃんけんをすることになりました。マテリアルじゃんけんに参加したい方はマテリアルを持参してください。 https://t.co/LTfv8nYY5C

— 大学生の自由研究 (@nu_jiyu_ken9) 2025年7月5日

どんな勝負が起きるのかも楽しみですが、それ以上にこのゲームでは相手を必死に言い負かそうとする人間が見れるという最大の醍醐味があるので、それが今から楽しみです。